Installation view of the exhibition "天の虫 (Celestial flightless moth)"

Tue. 16 Mar, 2021 - Sun. 28 Mar, 2021

SETAGAYA ART MUSEUM (Prize show of SETAGAYA ART AWARD)

Tue. 16 Mar, 2021 - Sun. 28 Mar, 2021

SETAGAYA ART MUSEUM (Prize show of SETAGAYA ART AWARD)

Photo: HAYATO WAKABAYASHI

(Translated by Gaetan kubo using DL)

(Translated by Gaetan kubo using DL)

「宇宙 日本 世田谷 ぼく 蚕 ウィルス」

私は今、緊急事態宣言による自粛要請を受け、展覧会に向けたこの文章を自宅で書いている。不要不急が唱えられる中、芸術はどのような行動をとるべきか。芸術は不急な存在かもしれないが、人間が人間であるために必要な根源的想像であり、その活動を止めてはいけない。しかし、この状況下においてアトリエに通うことが本当に正しいことなのだろうか。私は家の中で出来ることから、制作を続けることにした。 古地図を見ると展覧会場のある美術館の地には桑畑が多く存在し、近くには喜多見不動に金色姫像が祀られていることからも、この地域では養蚕が重要な存在であったと推測できる。近隣の豪徳寺にはおびただしい数の招き猫が祀られている。ここの招き猫は小判を持っていない。これは豪徳寺にいた猫が、井伊直孝を落雷から守ったという言い伝えからきているだが、本来小判のない招き猫は、養蚕守護の縁起物とされていることが多いようである。

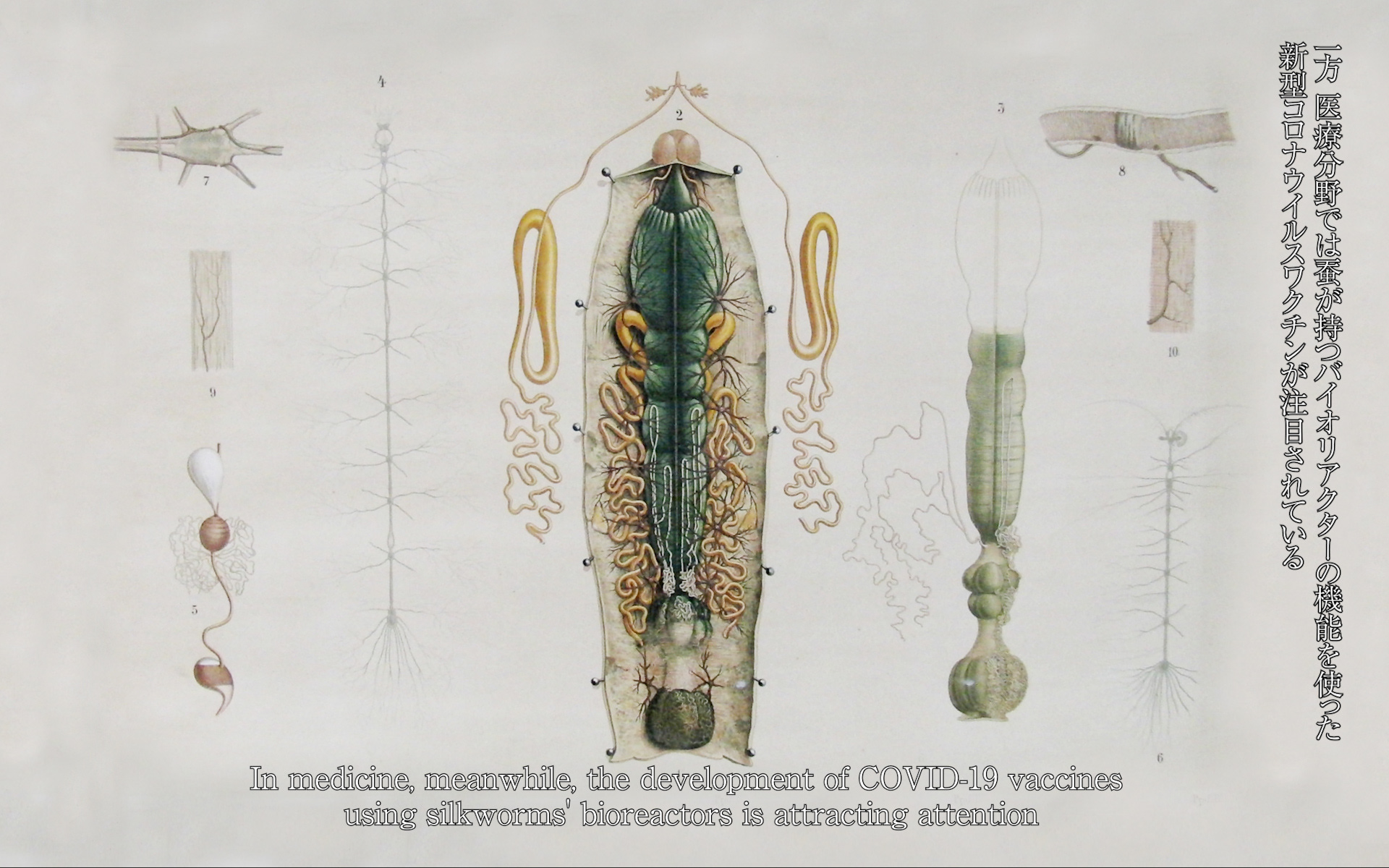

かつて日本の農家が家で養蚕を行うことはごく自然な営みであり、それが日本の近代化の糧となった。この地で、いや、日本全土で失われた営みはどのような体験であったであろう。外出制限の最中、家の中で蚕を飼い始めることにした。本来幼虫は蛹となったら繭を茹でることで糸を作る。だが、私は生きた蛹を茹でることができなかった。成虫へと育て上げた蚕蛾は次の生命を産んだ。蚕を譲ってくれた農家からは、二代目はうまく育たないので卵を産んでも捨てる様、言われていたが育てることにした。同様の環境で育てたつもりが、ウイルス性の病気を発症し、ほとんどの蚕が幼虫の段階で亡くなってしまった。人間が自然に抗い、人工的に作り出した生き物がいかに脆弱であるかを思い知らされた。世間で新型コロナウイルスのワクチンの開発が進み、接種が開始されることが報道されていた中、蚕を溶かすことで得た、スパイクタンパク質を摂取する新型コロナワクチンが開発されていることを知る。ワクチン争奪が世界の分断を助長する中、この小さな生き物が人類を救う存在になりえるかもしれない。ニュートンは奨学金によってペスト禍を逃れ、故郷で自由に思索できたことが、後の「三大業績」を導いた「創造的休暇」と呼ばれている。再び惜しみなく制作できる日のために、その生き物を観察することをしてみよう。

2021年 2月6日 自宅にて

全ての贈り物 | Pandōrā (all-gifted)

2021

ビデオ

Video

2021

ビデオ

Video

映像は、養蚕農家から譲り受けた蚕の幼虫の観察から始まる。幼い頃小学校で育てた蚕の記憶から、その生き物はどこから派生したのかを考察していく。幼虫が蛹へと化すと、映像は一変し、日本の養蚕起源神話へと切り替わる。桑の木でできた丸木船に乗って、天竺(インド)から日本に漂流した姫が、常陸の海岸に漂着し、その死骸から湧いた虫が船を食べたことが蚕の誕生として伝えられている金色姫伝説である。その伝説が1803年に起きたと実しやかに語られている「うつろ船事件」の元となっているのではないかという民俗学的考察を引用していく中で時は進み、考察は日本の近代化へと結びつていく。1850年代にフランスの蚕のパンデミックが起きたことを発端に、日本の養蚕業が発展し、富国強兵の資本となった養蚕が、ナイロンの出現によって衰退していく様を、錦絵を通して考察していく。日本の象徴であった養蚕が現在は遺伝子工学として発達している中で、蚕がコロナワクチンとなる研究へと話は続く。蚕にとって最も危険なウィルスの一つであるバキュロウィルスが、新型コロナウィルスの抗体となるスパイクタンパク質を生成することができることから、蚕にバキュロウィルスを挿入し、感染して目的タンパク質を得るのである。バキュロウィルスが節足動物にしか感染をしないため、人間には無害であるということや、人間こそ地球の未開の地を破壊/開拓して拡大していかなければ生きていけない存在であることから「ウィルス」とは誰にとって定義されるのか、荘子が見た胡蝶の夢に例え、主観が変われば万物斉同であることを問い出す。映像は再び一変し、蛹が羽化するところから始まる。成虫は卵を産んだところで、映像はうつろ船が漂着したはらやどりへと変わる。うつろ船に乗っていた女性が持っていた箱の中身には一体何が入って居たのか。瓦版に書かれた当時の予想では不倫した男性の生首とされているが、金色姫伝説が元にあったという仮説に従えば、それは蚕(にまつわる何か)ではないであろうか。開くことのないまま海へと還った箱が再び漂着した時、その箱の中から出てくるのは何か。パンドラの箱の中に入っていた「全ての贈り物(災いと希望)」となるのか。その箱の中身に思いを馳せながら、海に繭と五穀と映像を含めた箱を流し映像は終わる。

Cuts from the video

ボンフィン (美しい結末) | Bonfim (Beautiful end)

2021

招き猫、生糸

Maneki-neko(A lucky charm of beckoning cat), Silk

2021

招き猫、生糸

Maneki-neko(A lucky charm of beckoning cat), Silk

海外滞在中に日本料理が無性に食べたくなり、それに近い何かはないかと、華人が経営している中華系経営のレストランに赴くと、入り口に置かれた招き猫に意表をつかれた経験はないだろうか。突如目にした日本的なモチーフに親近感を感じながらも、日本の招き猫のそれとは少し違ったデザインに違和感を感じただろう。今となっては世界各地でみかけることのできる招き猫であるが、その起源は日本とされながら、発祥にはいくつかの説があって、どれが正しいのかははっきりしていない。

諸説の中でも、美術館から3kmほど北東に向かった豪徳寺が招き猫の発祥地であるという説は有力なものとされているが、ここの招き猫は小判を持っていない。これは豪徳寺に訪れた井伊直孝を、猫が手招きしたことで落雷から守ったことから、招く猫にまつわる観音菩薩を祀り始めたとする言い伝えからきている。だが、「猫」が鼠からの被害を防ぐ役割を持って、中国から仏教の伝来と関係しながら渡来し、養蚕守護の縁起物として伏見稲荷大社などを発端に「猫の置物」が祀られていたことを考えると、「置物」としての伝播の要因が、日本のマジョリティーであった農家の養蚕信仰が無意識下にあったのではないだろうか。

諸説の中でも、美術館から3kmほど北東に向かった豪徳寺が招き猫の発祥地であるという説は有力なものとされているが、ここの招き猫は小判を持っていない。これは豪徳寺に訪れた井伊直孝を、猫が手招きしたことで落雷から守ったことから、招く猫にまつわる観音菩薩を祀り始めたとする言い伝えからきている。だが、「猫」が鼠からの被害を防ぐ役割を持って、中国から仏教の伝来と関係しながら渡来し、養蚕守護の縁起物として伏見稲荷大社などを発端に「猫の置物」が祀られていたことを考えると、「置物」としての伝播の要因が、日本のマジョリティーであった農家の養蚕信仰が無意識下にあったのではないだろうか。

この作品は、六段階の大きさに並んだ招き猫に生糸が巻きつけられている。蚕が四度の脱皮を繰り返すことで蛹に至り、その後成虫へと変態する様に、これらの招き猫は生糸の表皮を纏い、五齢の蛹の段階で止まっている。新型コロナウィルスワクチン開発が注目されはじめ、摂取派と懐疑派に摩擦が生まれることで二者が分断されていた当時、蚕で生成されたスパイクタンパク質を使ったワクチンの開発が行われていることを知った。蚕は人間が品種改良によって野生動物を家畜化することでを作り出した人造生物である。その生き物が私たちの体内に注入され、抗体としてアップデートされたとき、それはヒトの未来に一体何をもたらすのか。この招き猫に巻きつけられた糸が解けた時、その答えがわかるのかもしれない。

*ボンフィンとは、糸が切れた時に願いが叶うとされる編み物「ミサンガ」発祥の教会の名前で、ポルトガル語で「美しい結末」を意味する。不思議なことに豪徳寺の招き猫と同様の17世紀ごろの発祥とされているが、ポルトガル説とブラジル説があり、こちらも発祥地がはっきりしていない。また、招き猫を願いが叶った後に奉納するのと同様、願いが叶ったミサンガを教会に結びに行くという習わしがある。

おまじない | The magic word

2021

ジャコウネコの糞が入った缶

A canister of droppings of civet cat

2021

ジャコウネコの糞が入った缶

A canister of droppings of civet cat

スープ缶の絵だとか、ひっくり返った蟹缶だとか、芸術家の30g分の糞が入った缶だとか。。。現代美術において缶が扱われると、面倒はつきものようである。

新型コロナウィルスの起源を探る研究で、最初にウイルスを保持していた自然宿主は雲南省のキクガシラコウモリではないかという説がある。しかし、そのウイルスが武漢のヒトに感染するには、コウモリを捕食、あるいはコウモリの糞尿等に接触した中間宿主がいるとされており、その生物の有力候補に、SARSの中間宿主ともされたジャコウネコが挙げられている。

野生のジャコウネコは、自然の中から良質なコーヒーノキを選んで食する。消化不良で排出された糞から取り出したコーヒーチェリーを元に作った、インドネシアのコーヒー豆のコピ・ルアック。オランダの植民地政策によって自生していなかったコーヒーノキが栽培されるようになる一方で、高価なものであるために、現地の人は飲むことができなかったため、糞から排出したものを焙煎する様になったと言われている。

野生のジャコウネコは、自然の中から良質なコーヒーノキを選んで食する。消化不良で排出された糞から取り出したコーヒーチェリーを元に作った、インドネシアのコーヒー豆のコピ・ルアック。オランダの植民地政策によって自生していなかったコーヒーノキが栽培されるようになる一方で、高価なものであるために、現地の人は飲むことができなかったため、糞から排出したものを焙煎する様になったと言われている。

その起源とは裏腹に、現在ではその希少性から世界でもっとも高価なコーヒー豆のひとつとして取引されるようになっている。そのため、捕獲したジャコウネコに、コーヒーチェリーを食させた人工的なものが出回る様になり、どの豆にも「100%」や「本物」と言ったコピーが付くさまになっていて、もはや何を持って価値があるのか、中身の判断がつきにくくなっている。

話は変わるが、私が好きな映画「かもめ食堂」には、コピ・ルアックというおまじないが出てくる。フィンランドで日本食レストランを経営する主人公の店に、以前その地で店を経営していた男性がやってくる。コーヒー豆に向かって「コピ・ルアック」と唱えることでコーヒーがいっそう美味しくなるというのだ。その豆はコピ・ルアックではないし、あまりの唐突の展開に意味をきかれても面倒だが、私はコーヒーを淹れる時につい、その言葉を口にしてしまう。それがおまじないというものなのだろう。

あそびのディスタンス | Playful distance

2021 (work with Satomi KUBO)

映像、ぬりえ

video, coloring picture

2021 (work with Satomi KUBO)

映像、ぬりえ

video, coloring picture

緊急事態宣言時の外出自粛要請によって、東京の公園遊具には、即席の使用禁止テープがかけられた。それらは緊急かつ感染拡大防止による混乱の最中に行われた対策であったために、とりあえず縛ると言った、緊縛師が発狂するであろう即興まるだしのものであった。一方で、そのお役所仕事らしからぬアレンジメントは、どこか有機的な個性がみられるものであり、クリスト夫妻にみせることができたのならさぞかし興味深く拝見したであろう。それらのロープはすぐに剥がされることとなったが、公園の至る所に「はなれてあそぼう」というスローガンがかかれたターポリンに置き換えられ、その指示を守る様に指導する子どもたちの妙なあそびのディスタンスができていた。

左の映像には、縛られた遊具を撮影したもの、右のプリントには遊具の彩度を落とした写真が配置されている。美術館は世田谷区内の敷地面積で換算すると最も大きい公園に配置されていることもあり、遊具を禁じられた来館児童に遊具の上にドローイングをしたものを、壁にかけていく予定であった。しかし、感染拡大防止のガイドラインのため、筆記用具使用の許可が降りず、その作品は禁じられらた公園遊具の様に、触れられない作品となった。

左の映像には、縛られた遊具を撮影したもの、右のプリントには遊具の彩度を落とした写真が配置されている。美術館は世田谷区内の敷地面積で換算すると最も大きい公園に配置されていることもあり、遊具を禁じられた来館児童に遊具の上にドローイングをしたものを、壁にかけていく予定であった。しかし、感染拡大防止のガイドラインのため、筆記用具使用の許可が降りず、その作品は禁じられらた公園遊具の様に、触れられない作品となった。

関連過去作品:「」

2007 (大学1年時進級展)

ガラス(180cm x 180cm)、ウール、鉄、木 glass(180cm x 180cm), wool, metal, wood

2007 (大学1年時進級展)

ガラス(180cm x 180cm)、ウール、鉄、木 glass(180cm x 180cm), wool, metal, wood